|

|

|

Histoire du

site de Mons Seleucus

haut

Un

site exceptionnel

La

grande

Bataille de Mons Seleucus

Les

fouilles de 1800 à 1805

Les

fouilles de 1836 et 1837

Les

découvertes fortuites du XIXe siècle

Les

fouilles de 1972

Photographies

aériennes 1991 - 2000

Mission Valorisation du

patrimoine

La

diffusion des connaissances auprès du

public

La Narbonnaise

Prospections

géophysiques

Fouilles 2005

Mons Seleucus, un

site exceptionnel, mais sous terre

Le site gallo-romain de la plaine de

Lachau est connu depuis le XVIIIème

siècle. Les premières découvertes

répertoriées ont lieu lors de travaux

des champs ou de glissements de terrain

: structures de bâtiments sur la plaine

de Lachau, statuettes, monnaies, lampes,

mosaïques et céramiques, envoyées

généralement à Grenoble et conservées au

Musée Dauphinois. Le seul objet

découvert à cette époque identifiable

avec certitude est un index appartenant

à une statue monumentale. Les autres

objets (des bronzes, céramiques

diverses, mosaïques, etc.) ont été

égarés.

Témoignage de Pierre Antoine Farnaud,

secrétaire général de la préfecture des

Hautes-Alpes de 1800 à 1834, sur

quelques circonstances de ces

découvertes :

“ M. Bertrand (...) devenu depuis

procureur du Roi près le tribunal de Gap

en a été le principal auteur. C'était à

la fin du XVIIIe siècle, se trouvant

dans la chambre de son fermier, il

aperçut sur la cheminée une petite louve

de bronze, dont la pose, le regard et le

disque représentant une tête qu'elle

portait à la patte gauche de devant, lui

firent comprendre, au moyen de la

fracture qu'elle laissait apercevoir à

la naissance, qu'elle devait avoir fait

partie d'un groupe.

Il apporta (...) une statuette en

bronze, représentant Mercure, la tête

levée et couverte d'un chapeau ailé

(...). Le dieu était couvert d'un

manteau et tenait une boule dans la main

gauche. Tout annonçait qu'il portait un

caducée de la droite. Il était chaussé

d'un brodequin.

[ Les intendants de la province avaient

déjà reçu ] pour être déposés au musée

des antiques de Grenoble, plusieurs

objets intéressants, recueillis dans la

plaine de La Bâtie-Montsaléon, tels que

deux statues de Jupiter, un Mercure, une

Diane, plusieurs Priape, un soldat

gaulois et un index colossal d'une

statue de bronze qui devait avoir au

moins trois mètres de hauteur.

Ces découvertes comprenaient aussi un

certain nombre de médailles. ”

La grande Bataille

de Mons Seleucus

Charles Romieu

« Les écrits de l’empereur Julien

(et de Socrate le Scholastique (380-440)

et Sozomène), font mention d’une

bataille livrée à Mons Seleucus le 11

août 353 entre l'Empereur Constance et

l'usurpateur Magnence. ».

Abbé Allemand

« …Magnence, d’après les historiens,

arrive, par la voie de Sisteron, le

premier à Mons Seleucus, et il l’occupe

ainsi que tous les cols des environs.

Magnence était un militaire de valeur

qui avait, maintes fois payé de sa

personne…. Il se hasarde donc à défendre

la vallée du Rhône et à soutenir dans ce

but, la lutte décisive …. Les généraux

de Constance arrivent à leur tour par le

Mont-Genèvre et par Gap, et ils ouvrent

l’action... »

Curé Charton 1853

« Battu en Pannonie par les généraux de

Constance, Magnence le fut de nouveau et

définitivement à Mons Seleucus le 11

août 353. On montre encore le lieu où

eut lieu la bataille, dénommé encore

aujourd'hui Champ Batailler, ainsi que

le Champ des Grâces en souvenir du lieu

où fut accordé le pardon aux vaincus.

»

Préfet Ladoucette

« …L’an 353 de l’ère chrétienne,

le 10 ou le 11 août, l’usurpateur

Magnence fut vaincu par les lieutenants

de Constance, au sud-est de la plaine de

Mons Seleucus, sur les bords du torrent

de Malaise… »

Gillet

« Une interprétation des noms de lieux

témoignent aujourd'hui encore de ce

combat meurtrier (certains ont pensé que

cette interprétation était fausse, et

que cette bataille historique aurait eu

lieu vers la Beaumette .

… la bataille de Mons Seleucus a eu lieu

certainement en plusieurs points entre

Buëch et Maraize, à Champcrose, à

Beaumette, au champ Batailler.… »

Héricart de Thurie

« …Un champ, probablement celui sur

lequel il se donna (le combat) porte le

nom de Champ Batailler. Près de là un

autre est dit les Campi Puri (Champs

Puri), un pardon général y fut accordé

aux troupes de Magnence qui, rentrant

dans leur devoir firent oublier leur

rébellion en jurant fidélité à

l’Empereur. Au dessous est le champ des

Grâces où un autel fut élevé pour

adresser aux immortels, des prières et

des actions de grâce en reconnaissance

de la victoire qu’ils avaient accordée à

Constance. A peu de distance enfin, est

le champ de l'Impereiris qui reçut ce

nom du lieu où était campée l'armée des

généraux de l’Empereur, Campus

Imperatoris »…

Abbé Allemand

« …Magnence, son armée ayant été taillée

en pièce, prit de nouveau la fuite, et,

passant par Die, parvint à Lyon, où il

égorgea sa mère et son frère, et se

donna lui-même la mort. »

L’abbé Gaillaud, ancien curé de Serres,

cite l’empereur Julien et le grec

Sozomène et raconte :

« Voyez-vous ces phalanges

composées de gaulois, de Francs, de

saxons qui franchissant la Provence,

remontent le Buëch, campent à Mons

Seleucus : cette armée est celle de

Magnence. Mais du sommet des Alpes

cottiennes, des légions intrépides

traversent le Mont-genèvre : un bruit

d’armes, de chars et de chevaux s’entend

depuis Briançon : l’antique Embrun

s’émeut ; les chants guerriers se font

entendre : les routes sont remplies de

fantassins et de cavaliers portant des

faisceaux d’armes, de lances de javelots

; les archets, les frondeurs, les

hoplites ouvrent la marche…les balises,

les provisions suivent l’arrière

garde…pour la Gaule c’est le jour

décisif… une horrible boucherie et

Magnence défait s’enfuit à Lyon et se

donne la mort… »

Les

fouilles de 1800 à 1805

Félix Bonnaire, premier préfet des

Hautes Alpes, demande la réalisation

d’un sondage à Joachim Janson, ingénieur

ordinaire des Ponts et Chaussée à Gap.

Le 11 octobre 1800, celui-ci met à jour

une pièce rectangulaire, en réalise le

plan et commente ainsi sa découverte : “

Le lieu de sondage est vers le milieu de

la plaine, un peu au-dessous et au midi

du village. L'angle du mur a été trouvé

à 20 cm de profondeur. A 5cm au-dessous

du mur, présence d'un pavé en mosaïque.

Cette pièce rectangulaire est liée à

d'autres murs non fouillés.

Les murs m à u et l à d = 10.8m

Les murs m à s et u à a = 6.5m

Ils sont en moellons taillés et posés en

appareils réguliers. ”

Mais ce relevé n’est pas situé par

rapport au village, nous ne savons pas

où fut réalisé ce sondage.

En 1802, un nouveau et jeune préfet est

nommé, le baron Jean-Charles François

Ladoucette. Amateur d'antiquités, il

s'intéresse très vite au site de Mons

Seleucus, et les habitants lui

facilitent la tâche en l'appelant au

secours après une mauvaise récolte : il

leur propose un travail d’excavation à

la pelle et à la pioche, pour un salaire

de 1F50 par jour.

Ladoucette obtient un crédit de 500

francs du gouvernement, auquel il

rajoute 6000 de ses propres deniers. Les

fouilles se déroulent sur deux mois, de

décembre 1804 à février 1805 avec 83

ouvriers.

La direction du chantier est confiée à M

Duvivier, Inspecteur des Contributions

Directes, sous la surveillance du

Vicomte Louis Héricart de Thury,

ingénieur des mines.

Les sondages mettent à jour des

structures et un important matériel,

inscriptions lapidaires, sculptures en

marbre et en bronze, monnaies, objets

métalliques, céramiques, objets en

verre. La plupart de ces objets ont été

trouvés dans un quartier d'habitation de

94 x 122 mètres, et un mithraeum (autel

à Mithra) a été découvert dans une pièce

de cette villa. L'autre grand édifice

repéré a été interprété comme une usine,

mais devait être plus probablement un

établissement thermal.

JCF Ladoucette en avril 1805, écrit à

l’Impératrice Joséphine pour qu’elle

invite le gouvernement à subventionner

de nouvelles fouilles, et qu’elle

intervienne auprès de l’Empereur pour

qu’il interdise aux propriétaires de

s'emparer des objets d’antiquité. Mais à

cette époque l’Impératrice a bien

d’autres soucis en tête…

La plus grande partie

des objets est vendue par les fouilleurs

à des collectionneurs ou des

antiquaires,

Le Préfet Ladoucette, amateur d’objets

d’art, se constitue une collection

personnelle, et tente de créer un musée

d’archéologie à Gap (celui-ci ne verra

le jour que cent ans plus tard). Des

objets, en particulier les inscriptions,

sont entreposés dans les jardins de la

Préfecture afin de constituer la future

collection du musée, mais ils

disparaîtront au fil des ans, comme le

mithraeum, qui disparaît entre 1820 et

1830.

Les autres objets, considérés comme les

plus remarquables, sont envoyés par

Aubin Louis Millin, Premier Conservateur

du Cabinet des Bronzes et Antiques de la

Bibliothèque Nationale, au Cabinet de la

Bibliothèque Impériale. La provenance

n’ayant semble t-il pas été indiquée

lors de l’arrivée des objets à Paris,

ceux-ci ne sont plus identifiables

aujourd’hui.

Une liste non exhaustive des objets a

été dressée par A.-L. Millin (reprise

par Ch. Romieu dans sa publication de

1892, Trouvailles faites à La

Bâtie-Montsaléon depuis le commencement

du siècle) : “ (…) des lampes

sépulcrales, avec le nom des fabricants,

un beau candélabre en bronze, des vases

en bronze, un strigile en bronze et un

en fer, un encensoir, un turibulum, un

priape en bronze, un squelette en

bronze, un manche de couteau, des

instruments d’agriculture, de ménage, de

fonderie et de sacrifice, en fer ou en

bronze, des vases et des coupes de terre

portant des inscriptions et des ex-voto,

écrits par les romains, sur ces vases,

pendant leur repas. ”

Quelques uns de ces objets ont été

dessinés par Joachim Janson, ; ces

aquarelles sont conservées aux Archives

Départementales des Hautes-Alpes et à la

Bibliothèque de l’Institut de France.

Les

fouilles de 1836 et 1837

le Dr Mas, un érudit local, reçoit 1500

francs de crédit du Préfet Mourgue pour

mener deux opérations archéologiques, en

novembre 1836 et 1837.

A nouveau, en 1836, de multiples

structures sont découvertes, ainsi que

de nombreux objets. Le docteur Mas

décrit ainsi ce qui est découvert :

“ On découvre de nombreuses

constructions en zigzag dont quelques

unes dallées en schiste bleu. Plusieurs

petits bâtiments de 2m², souterrains,

isolés, à ouverture unique et

supérieure.

Ces bâtiments étaient le long du chemin

en tête de Lachau et venant de l'église.

On y découvrit encore des fours de

potiers et de nombreux vases. Le

mobilier archéologique est abondant :

inscriptions, objets en bronze (aile

d'oiseau, fibules, une statuette), des

monnaies, plusieurs intailles, des

amphores, etc.

Ce que nous savons de ce mobilier nous

vient des échanges de courriers entre le

préfet Scipion Mourgues, le baron

Ladoucette, le ministre de l'Intérieur

et les responsables des fouilles.

Le 27 décembre 1836, du préfet Mourgues

au baron Ladoucette :

“ (...) avec l'emploi de 5 à 600 francs

seulement, nous avons obtenu pus de 200

monnaies et une infinité d'autres objets

que j'envoie à Monsieur le ministre de

l'Intérieur dans une caisse (...) ”

Le Préfet Mourgue envoie dans une

caisse, en décembre 1836, une multitude

d’objets au ministre de l’Intérieur, le

Comte A.-E.-P. de Gasparin. Il a établi

une liste écrite, dans un de ses

courriers au Ministre : “ 198 monnaies

en bronze et 5 en argent, des statuettes

ou parties de statuettes en bronze, des

outils métalliques, des céramiques

(lampes, tessons), des morceaux

d’amphores, des fragments d’os et de

dents, un fragment de marbre et une

multitude de ferrures, clous, etc. ”.

Il n’y a plus aucune trace de ces objets

après leur départ de La

Bâtie-Montsaléon.

Dans la même lettre, le préfet décrit un

pressoir, une pièce assez grande

contenant 6 grandes amphores coniques en

maçonnerie pouvant contenir plusieurs

hectolitres de liquide.

Les fouilles de 1837 apportent encore

leur lot de découvertes : des monnaies,

des outils, de la céramique, des

inscriptions sont découvertes.

Le 6 décembre 1837, des responsables des

fouilles, J. Bachelard et Mas,

commissaires, et Tourniaire, maire, au

préfet des Hautes-Alpes :

“ Le 20 novembre, ces fouilles ont

commencé. Le premier fossé ouvert dans

le champ de Laurent Lhabit, d'un mètre

de large sur 40 de long n'a rien produit

: la terre était toute végétale. Sur le

milieu, un trou d'un mètre de diamètre

était rempli de terre noire, brûlée et

mêlée avec quelques ossements ; à 2

pieds de profondeurs, le gravier pur a

paru.

Les autres fossés ouverts dans les

champs de Bachelard ont montré, à un

pied de profondeur, des murailles

grossièrement construites. Dans un

second fossé on a trouvé des glacis,

composés avec de la chaux, du sable et

des briques pilées. La journée du 21 a

donné 31 pièces de monnaie en bronze. Le

22, en creusant d'autres fossés, on a

trouvé un cippe renversé, de 17 pouces

d'élévation, de 12 pouces de large. La

seule inscription est Diis Manibus. Le

23, on a trouvé une pioche, une hache et

un marteau en forme d'arc ; le tout en

fer très oxydé. Le 24, on a trouvé des

lampes en terre cuite, une fibule, des

clous en fer. Le 25, la journée n'a

produit que des tas de briques brisées

et une pièce en argent phocéenne, de la

colonie de Marseille. Le 28, on a

découvert un autel votif, d'un mètre de

haut, avec une belle inscrioption VICT.

AVG. DD. VICTOR VITALIS F.L.M.

Le 29, on a trouvé des murailles près du

temple, de 3 mètres de distance,

paraissant former des rues ou des murs

de circonvallation ; n'ayant rien

produit dans l'enceinte, nous ne les

avons pas fait suivre. La journée du 30

n'a produit que des monnaies.

Le 1er décembre, on a trouvé une aile de

bronze, qui pouvait appartenir à une

aigle légionnaire. (...)

Le 2, on a trouvé des pièces et un bras

de statue en bronze tenant une tortue

dans sa main. Il existe un mur de plus

de 200 mètres. La face des pierres unie.

Le ciment est fort dur. Ce mur sert de

base à d'autres murs de construction

plus récente. Le nombre des médailles

passe 300.

Nous devons nous borner à suivre les

fossés que l'on a déjà faits.

Nous avons reconnu que le champ situé au

quartier de la Catalane, appartenant à

M. Tour, vicaire, était celui où l'on

avait trouvé le plus. C'est un intérieur

faisant partie du bâtiment, où l'on

avait trouvé, l'an passé, 14 amphores

(...) ”

Ces objets vont être pour l’essentiel

répartis dans des collections

particulières (dont celle du docteur

Mas), puis éparpillés.

Les découvertes

fortuites du XIXe siècle

Au fil des ans, les découvertes

fortuites se multiplient

- 1850 à 1855 : M. A. Fortune trouve

dans son champ des Campanes des

médailles, flèches, urne, céramique, 4

petites statues, un lion en pierre de la

taille d'un chien, des têtes de femmes

de pierre.

- 1859 : M. Pierre Vial trouve à Buzès

et vend à l'horloger de Serres, M.

Court, un vase en bronze pyramidal, une

plaque, un buste et une lampe en bronze

à col de cygne, une lampe sphérique en

verre, une chaîne en or, une lampe en

terre et des fragments d'une autre

lampe, un couteau à manche d'argent, une

grosse épingle. Cette collection a

disparu.

- 1854 à 1857 : pendant la construction

du canal, des tombes sont mises à jour

près de l'église, près d'un mur et

d'un oratoire enfouis à 2 mètres de

profondeur environ. Deux autres

sépultures sont trouvées près du canal à

Champuri, et des urnes et du matériel

funéraire au lieu-dit le Clot des

Paillards.

Les

fouilles de 1972

Avant la construction d'un garage dans

la résidence secondaire de Mr Jourdanne

(au quartier Les Granges), une fouille

préventive est réalisée par Michel

Colardelle à la demande de la Direction

des Antiquités de PACA. Elle constate

l'existence d'un habitat du milieu du

Ier siècle av. J.-C. mais ne peut aller

plus loin dans un laps de temps trop

court.

Photographies

aériennes 1991 - 2000

"La

situation évolua de manière

décisive en 1990 quand L.

Monguilan réalisa des photographies

aériennes qui permirent de

localiser d'importantes structures

en deux points de la

plaine de Lachau (Monguilan 1990 ;

Ganet 1995, p. 66-67, fig. 26 et

28). Il s’agissait des vestiges

figurant sur les plans de J.A.

Janson dont l’étendue et

l’organisation purent être précisées.

En 1994, R. Chemin effectua une

prospection inventaire du site

(Chemin 1994). De nouvelles

photographies prises en 1999 par

C. Hussy du Service Régional de

l'Archéologie et en

2000 par M. Huici, un habitant du

village, confirmèrent ces

découvertes. Des clichés, réalisés

dans d'excellentes conditions de

lisibilité, révélèrent l’existence

de structures orthogonales

en plusieurs endroits de la

plaine" (Philippe Leveau)

Mission Valorisation

du patrimoine archéologique (1999 -

2001)

Mission mise en place en juillet 1999

dans le cadre du programme européen de

développement rural Leader II, par la

commune de La Bâtie Montasaléon, pour

une durée de deux ans, avec un chargé de

mission : Christophe Barbier.

Il s'agissait de compiler les documents

et divers dépôts d'objets en musée à la

suite des fouilles de 1805, 1836 et

1837, afin de mieux connaître l'intérêt

scientifique du site archéologique et

son potentiel en terme de valorisation

culturelle et touristique.

La mission avait trois objectifs.

Connaissance scientifique de

l'archéologie protohistorique et

antique, deux périodes mal connues dans

le Buëch et la Durance hors les derniers

travaux érudits du XIXe siècle. Quelques

opérations de sauvetage ont été menées

entre 1958 et 1976 sur les habitats

protohistoriques de Chabestan et

Sainte-Colombe, sur la préhistoire à

Aspres-sur-Buëch et Montmorin par

exemple. D'autres fouilles, réalisées

lors de l'avancée de l'A51 entre

Sisteron et La Saulce, et le site

antique de Saint-Ariès complètent les

connaissances à l'orée de la mission,

mais sont statistiquement insuffisantes

pour aller au-delà de simples

hypothèses. La mission devait donc

contribuer à mieux connaître le site de

La Bâtie-Montsaléon ainsi que les autres

sites protohistoriques et antiques dans

la vallée. Ont été étudiés :

- Etat des

connaissances historiques en 1999

- Premières

découvertes fortuites

- Les fouilles de 1800

à 1805

- Les fouilles de 1836

et 1837

- Les découvertes

fortuites du XIXe siècle

- Les fouilles de 1972

- Les lieux de

conservation

- Récapitulatif des

collections par lieux de dépôt

Création d'un projet pédagogique,

supposé sensibiliser le public à

l’archéologie, notamment à travers les

enseignants et l'Inspection Académique.

Projet de valorisation touristique,

donnant au patrimoine archéologique la

possibilité de devenir un élément du

développement économique de la vallée.

La Bâtie-Montsaléon - Etat des lieux

Le territoire communal s'étend sur 1508

hectares

La commune comptait 115 habitants au XVe

siècle, 375 au XVIIIe, 296 au XIXe, et

146 habitants au recensement de 1999.

Une population vieillissante, une

agriculture devenue minoritaire mais

possédant un poids politique encore

fort, des arrivées de retraités et de

néo-ruraux en accroissement constant.

Économiquement, les possibilités

d'emploi sont très limitées.

L'agriculture est en déclin, la valeur

foncière des terres agricoles diminue,

le tourisme manque d'éléments forts

d'attractivité et de volonté de mise en

valeur par rapport au nord du

département. Une entreprise de dragage

est exploitée depuis de nombreuses

années, l'aérodrome représente un

secteur attractif en expansion et les

nouvelles technologies permettent

l'implantation de sociétés de service

libérales.

La

diffusion des connaissances auprès du

public

- L’exposition

archéologique de l’été 2000

Cette exposition, première du genre dans

le Sud du département, s’est tenue à la

Bâtie Montsaléon, du 1er juillet au 15

septembre 2000. Elle a été préparée en

collaboration avec le Service régional

de l’Archéologie PACA et l’Université de

Provence. Le Musée départemental a prêté

37 objets dont une grande partie

provient des réserves. L’exposition a

connu un réel succès avec 1500 visiteurs

en deux mois et demi.

L’exposition était divisée en 5 grandes

parties :

Première partie : La Bâtie Montsaléon à

l’aube d’un nouveau siècle présente la

commune actuellement

Deuxième partie :

- Les grandes

campagnes de fouilles du XIXème siècle

décrivant les fouilles de 1805, 1836 et

1837

- Les découvertes

fortuites du XVIIIème siècle

- La première fouille

organisée, décrivant le sondage

archéologique de 1800

- Fouilles et

découvertes fortuites au XXème siècle,

et en particulier les fouilles de 1972

et les découvertes fortuites réalisées

en 1996.

Troisième partie : La vie quotidienne à

travers quelques objets

Quatrième partie : Archéologie et

restauration

Cinquième partie : L’avenir du site

archéologique

- Les tables

d’interprétation

Installées sur la place du village en

septembre 2000, deux tables présentent

au promeneur l'agglomération antique et

les cultes religieux qui y étaient

pratiqués.

Table 1 : Mons Seleucus, une

agglomération des Alpes du Sud

Elle possède 4 éléments graphiques :

- La Table de Peutinger.

- La carte archéologique de la commune

réalisée en 2000, situant les sites

connus par la prospection aérienne, les

informations orales et écrites.

- La photographie aérienne prise en

1990, montrant un portique entouré d'une

construction centrale.

- Le relevé coté d'un quartier

d’habitation, réalisé par Janson en

1805, lors des fouilles Ladoucette.

Table 2 : Les cultes à La

Bâtie-Montsaléon

- Elle explique la présence de cultes

orientaux dédiés à Mithra et Isis, dont

les témoignages ont été découverts au

19e siècle sur le site.

- Elle décrit le culte impérial en

présentant un autel dédié à la Victoire

Auguste, autel aujourd'hui conservé au

Musée départemental des Hautes-Alpes.

Ces tables ont été installées pour

compléter l’exposition estivale

provisoire de l'année 2000. Leur

présence permanente permet de maintenir

une présentation des richesses

culturelles et du passé de la commune à

tout passant.

- La fête

gallo-romaine de juillet 2000

La semaine de

fête gallo-romaine a eu lieu à La Bâtie

Montsaléon du 1er au 8 juillet 2000.

Elle est organisée par la Compagnie de

théâtre “ Pile ou Versa ”, en

collaboration avec la commune et la

mission Leader II. La semaine de

fête gallo-romaine a eu lieu à La Bâtie

Montsaléon du 1er au 8 juillet 2000.

Elle est organisée par la Compagnie de

théâtre “ Pile ou Versa ”, en

collaboration avec la commune et la

mission Leader II.

Cette semaine festive autour de la

présence du site antique a rassemblé

1500 personnes.

Des spectacles de théâtre, musique et

conte ont eu lieu chaque soir de la

semaine. La soirée du samedi 8 juillet

clôture l’événement avec un grand

spectacle final, reconstitution

burlesque de la bataille du 11 août 353

opposant Magnence aux généraux de

Constance.

Le retentissement de la fête a été

localement important. Elle a apporté à

la commune une image nouvelle et

dynamique, et l’a fait connaître bien

au-delà de la vallée du Buëch.

Dans le cadre des

animations de l'été 2000, ces repas ont

été mis en place par Mr et Mme Giroud,

propriétaires de l'auberge “ La Jument

Noire ” à La Bâtie-Montsaléon.

En voici le menu type, étudié d'après

des recettes d'Apicius, relevées dans

l'ouvrage sur la cuisine romaine de

Mesdames Blanc et Nercessian (1995).

Herbae rusticae - Herbe des champs

Moretum - Entrée au fromage de chèvre

Pullum Frontonianum - Poulet à la

Fronton

Minutal Matianum - Minutal à la Matius

Patina de Piris - Patina de poire

Le projet pédagogique “

Archéologie et paysage ” a été conçu

pour les écoles primaires en

collaboration avec Mr et Mme Vargoz,

propriétaires du gîte de groupe “ Les

Chariots du Buëch ”, installé à La Bâtie

Montsaléon.

Plusieurs intervenants participent à ce

projet et permettent d’aborder la

formation des paysages, le site de La

Bâtie Montsaléon, et la fabrication de

céramiques antiques.

Les classes découvertes sont accueillies

aux “ Chariots du Buëch ” avec :

- Un

géographe-interprète qui s’occupe de la

présentation géographique et

archéologique du paysage avec des

ateliers diaporamas, un atelier de

fouilles en bacs à sable

, un atelier maquette

, et des visites ludiques sur le

terrain. , un atelier maquette

, et des visites ludiques sur le

terrain.

- Une céramiste qui

travaille avec les enfants sur un projet

de fabrication de sigillées.

Conclusions de la mission leader II

Au fur et à mesure

des travaux du chargé de mission,

présentés au comité de pilotage, présidé

par le maire de l’époque, il a semblé

incontournable d’aller vers un projet

global culturel et touristique après

2001.

Ce projet pouvait contenir :

- Un musée de site

gallo romain pour le sud du département

qui serait implanté à La Bâtie

Montsaléon, site le plus important de

cette époque.

- Le bâtiment aurait

accueilli aussi un lieu pédagogique et

de recherche avec un petit accueil-bar

et une bibliothèque archéologique.

- Des sondages étaient

envisagés et peut-être même des

fouilles.

- Des relais

thématiques (voir plus haut)

A la suite de cette prise de conscience

de l’importance du site gallo romain de

Mons Seleucus et au vu des conclusions

des divers comités de pilotage, la

région Provence Alpes Côte d’Azur a

inscrit la plaine de Lachaud sur la

liste des grands sites antiques de la

région (Mons Seleucus étant le seul site

répertorié sur les Hautes Alpes). De ce

fait la commune, après 2001, pouvait

bénéficier d’un financement au titre du

contrat de plan État - Région.

En 2001, une nouvelle municipalité

arrête la mission, et géle toute forme

d'aide que le Département, la Région, et

l'Etat étaient prêts à accorder à la

commune pour le site archéologique

(musée de site, bibliothèque

archéologique, lieu pour accueillir des

chercheurs, fouilles...)

La

Narbonnaise

En 2002, un article est paru dans

la revue de la Gaule

Narbonnaise... “ La

Bâtie-Montsaléon, Mons Seleucus, vicus

et sanctuaire gallo-romain dans le

Haut-Buëch (Hautes Alpes) ” , d'après

Philippe Leveau, Maxence Segard,

Christophe Barbier, Guy Bertucchi,

Bernard Simon

"L'examen des données archéologiques et

épigraphiques relatives au site de la

Bâtie-Montsaléon, Mons Seleucus, dans la

vallée du Buëch, conduit à en proposer

une interprétation nouvelle. Il s'agit

d'un vicus auquel est associé un

sanctaire contemporain de caractère

indigène. Connu surtout en Aquitaine, ce

type d'agglomération paraît bien

représenté en Gaule Narbonnaise."

La reprise des travaux archéologiques à

la fin du XXe siècle

Dans le cadre d’une mission de

valorisation du patrimoine archéologique

mise en place à l’initiative de la

commune et largement financée par un

programme européen, Christophe Barbier a

travaillé sur le site de Mons Seleucus

de 1999 à juin 2001. Il a rassemblé les

données anciennes éparses, les a

enrichies des découvertes fortuites

récentes, et en a tiré un plan général

restituant une partie de l’agglomération

romaine.

Bernard Simon et Maxence Segard ont

ensuite intégré ces données sur le fond

cadastral et un bilan archéologique a

été proposé, confrontant les données

anciennes et les acquis récents. Les

résultats de cette étude ont été publiés

dans La revue archéologique “ La

Narbonnaise ”, au long d’un article

titré et dont nous avons tiré le

présent résumé.

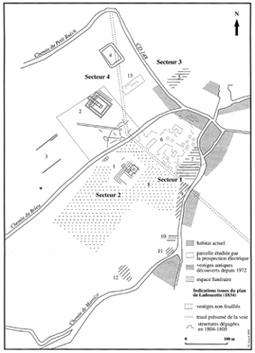

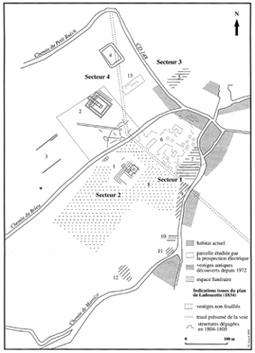

Les vestiges et leur réinterprétation

Les vestiges dégagés ou connus se

situent sur la plaine agricole de

Lachau, de part et d’autre du chemin du

Brieu. Ils ont été identifiés en 4

secteurs.

SECTEUR 1 : LE VICUS

Héricart de Thury y a décrit une grande

place bordée d’un grand édifice, et un

quartier inséré dans une enceinte aussi

grande que la domus du secteur 2. On y a

découvert de nombreux objets, comme un

petit aigle en bronze, des lampes et un

petit autel. Le bâtiment était construit

en grès et briques, à l’inverse des

autres édifices parés en moellons de

calcaire. Plusieurs cuves ont été

deécrites dans le même secteur, ainsi

que des outils de métallurgiste.

L’ensemble laisse supposer des “

installations artisanales liées à la

production de céramique et à la

métallurgie ”.

Il est certain par contre que des

thermes ont existé dans le même secteur.

Y ont été décrits une plate-forme

maçonnée surmontée d’un grand bassin

semi-circulaire entouré de réseaux de

canalisations. L’installation thermale

figure sur le plan de Janson, qui

précise qu’y ont été trouvé des charbons

et du métal.

De nombreux espaces d’habitation ont été

découverts autour des ateliers et des

thermes, dont on ne sait pas grand chose

sinon que ces “ maisons ” étaient

soigneusement bâties et richement

décorées (enduits, marbre, porphyre).

C’est dans l’une d’elles qu’on a trouvé

le mithraeum et son bas-relief en marbre

représentant le dieu Mithra (voir page

4). Un système d’adduction d’eau et de

canalisations en terre cuite et en plomb

reliait les habitations.

Les analyses des photographies aériennes

laissent “penser qu’on est en présence

d’îlots urbains, organisés autour de

rues et d’espaces ouverts (cours,

places, jardins)”.

SECTEUR 2 : LA DOMUS

C’est le secteur le mieux connu depuis

les premières fouilles. On y observe un

ensemble de structures quadrangulaires

orientées NE/SO et couvrant un espace de

50mx40m . On y reconnaît le plan d’une

domus autour d’une cour à portiques et

d’un atrium encadrés de pièces de

tailles différentes. Au sud-ouest, une

cour ou jardin de 18mX24m au moins. Au

nord-ouest et sud-ouest, une cour bordée

de deux couloirs allongés et d’une pièce

de 6mx24m, qui assure la transition avec

un ensemble de pièces plus petites

organisées autour d’un atrium carré de

12,5m de côté.

Sur les photographies aériennes,

plusieurs pièces apparaissent à environ

40m de la domus à l’ouest, à la limite

théorique du plan de Janson. Isabelle

Béraud y voit des dépendances de la

domus, mais certaines pièces très

richement décorées les désigneraient

plutôt comme pièces d’habitation. Les

espaces les plus grands “ ont pu être

des cours ou des jardins. Par hypothèse,

on peut penser que les pièces situées en

façade étaient des boutiques tandis que

des ateliers ou des pièces de stockage

se trouvaient à l’arrière. ”

SECTEUR 3 : LES ABORDS DU VICUS

Au nord-est de la mairie actuelle, un

bâtiment carré divisé en compartiments a

été décrit par fouilleurs de 1836. Des

dolia (jarres) d’1m60 de hauteur y

étaient enterrées dans une dalle

maçonnée, et reliées par des gouttières

creusées dans le sol. On y a vu un chais

avec peut-être un pressoir dans la salle

centrale.

Les photographies aériennes et des

sondages préventifs effectués en 2000

confirment la présence de structures

antiques mais ne permettent pas d’en

savoir plus sur leur caractère.

Dans le même secteur, la nécropole donne

la limite de l’habitat de ce côté du

vicus. On y suppose une autre domus à

atrium et un quartier de type urbain

structuré en quartiers, avec un système

d’adduction d’eau et un bâtiment

thermal. Les archéologues du XIXe s.

parlent d’une place au nord-est de cette

domus avec des fragments de statues

monumentales.

SECTEUR 4 : LE SANCTUAIRE

L’identification d’un sanctuaire est

l’apport principal de la synthèse

réalisée en 2001.

Au nord-ouest du secteur 2, d’autres

vestiges non urbains avaient été

remarqués par Ladoucette qui parlait

d’un temple, sans autres précisions. Les

prospections aériennes et géophysiques

ont repéré un ensemble quadrangulaire de

50mx44m, exactement orienté comme la

domus. Il se compose de deux structures

superposées, la plus vaste constituée de

deux rectangles autour d’un vaste espace

central et avec une saillie en façade, “

peut-être un porche ”. La seconde

structure s’allonge dans l’axe du “

porche ”. D’autres murs et une vaste

fosse ont également été identifiés dans

ce secteur.

Le nombre remarquable d’inscriptions

avait déjà fait supposer que Mons

Seleucus était un important centre

religieux. Il semble confirmé

aujourd’hui que l’ensemble de

l’agglomération reliée à une enceinte

cultuelle en fasse un vicus.

“ Les divinités attestées à La Bâtie

sont Isis, Mithra, et sans doute Jupiter

et la Victoire Auguste en relation avec

le culte impérial ”.

Conclusion

Mons Seleucus était donc “ une

agglomération de plaine que ne

définissait aucun rempart mais où une

présence aristocratique était

manifeste". La domus qui occupe le

centre de l’habitat est surprenante par

sa dimension (plus de 3500m²) et la

qualité de sa construction. ”

On n’a pratiquement rien trouvé sur le

site de plus ancien que la fin de

l’époque de La Tène, qui correspond en

fait au début de l‘époque romaine. Les

conclusions de la synthèse insistent

donc sur son caractère gallo-romain et

suggèrent de chercher des comparaisons

avec un même type de site plus

particulièrement connu en Aquitaine,

études qui pourraient réorienter les

spécificités prêtées à l’espace gaulois.

Prospections

géophysiques

2001 :

la prospection engagée par le Service

Régional de l’Archéologie en convention

avec le Conseil Général, et à la demande

de la municipalité a permis d’obtenir un

plan assez précis d’un bâtiment

d’environ 55m x 45m, visible quelle que

soit la profondeur d’investigation, 1m

ou 2m. "Son plan se présente comme un

emboîtement de quadrilatères dont

certains se recoupent." Il a été mis en

évidence la combinaison d'un centre

linéaire conducteur et de deux côtés

résistants. Quel qu'ait été leur rôle

originel, et même s'il s'agit de

plusieurs étapes de construction,

l'ensemble s'inscrit dans une continuité

architecturale.

Il a été également cartographié une

forme angulaire, sans doute une partie

d'habitation, proche d'une forme en

ellipse, qui pourrait être un bassin

avec un fossé le reliant à l'habitation.

Au centre du relevé, les prospections

présentent "une longue ligne résistante

qui semble correspondre à un ancien

chemin. Malheureusement, il est

difficile de le relier aux bâtiments

connus." Mais des anomalies linéaires

pourraient en être les ramifications et

impliquent l'existence d'autres

structures entre les bâtiments

répertoriés et des axes de communication

les reliant.

La conclusion de cette première

prospection contemporaine incitait à

l'étendre à des parcelles environnantes

afin d'obtenir une cartographie

d'ensemble de la richesse du site.

2003 :

la seconde prospection a donc concerné

les parcelles situées globalement au

nord de la parcelle prospectée en 2001.

Elle a mis en évidence un réseau de

drainage non répertorié sur les

cadastres, et diverses anomalies, déjà

observées à l'ouest, qui pourraient être

causées par des citernes emplies de

matériaux retenant l'humidité. Diverses

autres structures ont été détectées et

cartographiées.

Les deux rapports de la société Terra

Nova concluent donc en l’intérêt d’une

campagne de sondages archéologiques qui

pourraient seuls confirmer ou affiner

les hypothèses de travail émises par les

prospections géophysiques, et aider à la

compréhension des différentes

occupations du sol du village.

Fouilles 2005

Effectuées par Lucas Martin

(chargé de l’opération) et Stéphane

Fournier (technicien) de l’INRAP,

l’Institut national de recherches

archéologiques préventives.

Résumé succinct

de leur rapport de fouilles : Résumé succinct

de leur rapport de fouilles :

Une demande de permis de

construire étant déposée pour la

réalisation d’une maison sur la parcelle

ZH 18 de la plaine de Lachaud, des

fouilles ont été effectuées pour voir

s’il y avait la présence de vestiges

anciens et confirmer la présence de la

cité. Cette parcelle n’était pas à

priori la plus riche (cf. prospection

aérienne et géophysique). La parcelle

est située en amont de la plaine de

Lachaud. Elle est ouverte à l’ouest sur

une zone bien dégagée.

La zone à sonder est située à

l’intérieur du périmètre de la ville,

mais dans un secteur où l’on possède peu

d’éléments d’information.

Huit sondages ont été faits (5 tranchées

parallèles dont les extrémités ont

parfois été prolongées pour dégager très

partiellement un plan de bâtiment)

Les constructions et les dépotoirs

dégagés :

La maison A : Les murs forment un espace

rectangulaire de 7,50 m sur 6 m. Les

murs continuent dans plusieurs

directions (cette pièce appartiendrait

peut-être à une maison plus vaste). Ils

sont liés au mortier et se présentent en

fondation ou sur une première assise

d’élévation selon une largeur de 0,50 à

0,55m.

La maison B : Elle comportait au minimum

trois espaces définis par les sondages 4

et 6. Le décapage du plan est trop

lacunaire pour en déduire des éléments

vraiment pertinents.

Les dépotoirs : Fouillés très

partiellement, ils ont donné le matériel

suivant :

Des formes de SSG complètes avec deux

marques de potiers, des clous, bronzes,

verres, tubulure et pillette

d’hypocauste, débris d’amphores,

céramiques, faunes, pierre oliaire ; des

monnaies de bronze du bas empire (IVeme

siècle) confortent la datation d’abandon

classiquement retenue.

La typologie du matériel n’est pas

entièrement cernée car certaines

céramiques communes sont des productions

locales méconnues faute de fouilles

fréquentes dans la zone alpine.

Toutefois leur forme emprunte au

répertoire gallo-romain classique et aux

sigillées sud gauloises.

L’extension des bâtiments antiques et

celle de niveaux d’occupation compris

entre le Ier et le IVème siècle, est

confirmée dans cette zone sur toute

l’étendue de la parcelle.

Fouilles

2006

Une fouille

réalisée par Maxence Segard et Éric

Conrad au lieu-dit le

Champ de l’Arène a confirmé l’existence

d'un quartier artisanal en marge de la

parcelle 1168, section B du cadastre

communal. Elle est attestée par la

présence de plusieurs dizaines de kilos

de culots de fer depuis les niveaux les

plus anciens jusqu'à l'abandon. En

périphérie nord, d'épaisses lentilles de

terre charbonneuse, de terre rubéfiée et

une concentration plus forte de culots

suggèrent la proximité immédiate

d’installations de transformation du

minerai de fer. Des lingots de plomb

avaient été trouvés dans une parcelle

proche (Segard et Conrad 2005).

Fouilles

2008

Fouilles

2010 voir page

actualités

haut

|

|

|

LES AMIS DE MONS SELEUCUS

05700 La Batie-Montsaléon

Tél :06 08 77 22 93

contact

|

La semaine de

fête gallo-romaine a eu lieu à La Bâtie

Montsaléon du 1er au 8 juillet 2000.

Elle est organisée par la Compagnie de

théâtre “ Pile ou Versa ”, en

collaboration avec la commune et la

mission Leader II.

La semaine de

fête gallo-romaine a eu lieu à La Bâtie

Montsaléon du 1er au 8 juillet 2000.

Elle est organisée par la Compagnie de

théâtre “ Pile ou Versa ”, en

collaboration avec la commune et la

mission Leader II.

, un atelier maquette

, et des visites ludiques sur le

terrain.

, un atelier maquette

, et des visites ludiques sur le

terrain. Résumé succinct

de leur rapport de fouilles :

Résumé succinct

de leur rapport de fouilles :